【光明网】作者:杨建华(尊龙凯时考古学院教授)

两河流域是苏美尔文明的发源地。在约公元前4000年-前3100年的乌鲁克时期,两河流域南部出现多个大型城市。其中位于幼发拉底河下游的乌鲁克城址考古资料最为完整,并在相当于乌鲁克晚期的第4层发现了写有原始楔形文字的泥板,是目前最古老的文字记录。城址面积大约250万平方米,四周有砖砌的城墙,中心是神庙等公共建筑,奠定了苏美尔文明以神庙为核心的城市布局模式,形成了以宗教为主导的等级秩序和文明形态。

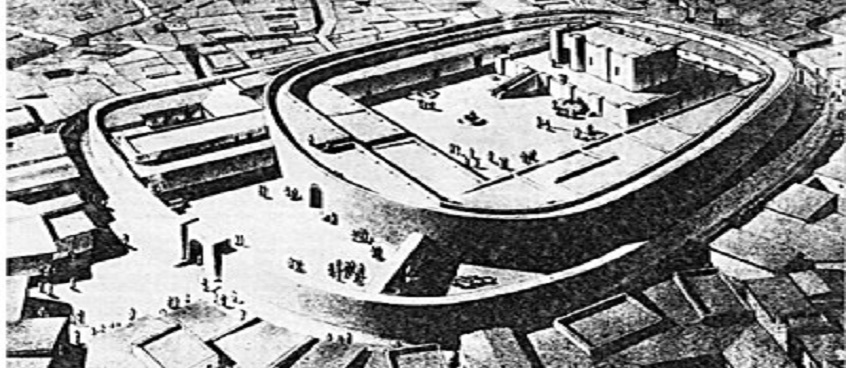

苏美尔早王朝晚期海法吉遗址月神庙复原图。资料图片

自20世纪初开始,德国东方学会对乌鲁克遗址进行了多次考古发掘,发现乌鲁克城以供奉金星女神伊南娜的埃安娜庙区为中心。埃安娜庙区的面积约20万平方米,有残高10米左右的泥砖围墙。庙区内发现了乌鲁克晚期的多座神庙和宫殿,还有广场和庭院。各神庙均为统一的三分式格局,中央是长方形或“T”形的神殿,为祭祀场所,两侧对称排布着若干间侧室。

神庙A始建年代最早,面积为530平方米,有自己的围墙。神殿呈长方形,两侧是封闭的小房间。墙体以石灰石砌成,石料来自乌鲁克城以东60公里的采石场。石墙外包裹着白色石灰泥墙面,上面镶嵌着圆锥形“马赛克”。这种圆锥形“马赛克”由黏土制成,尖端嵌入墙壁,底面涂成黑、红、白三色,组成各式几何图案。

神庙C(1300平方米)、D(4400平方米)年代稍晚,形成了更大的仪式空间。神殿皆呈T形,其前、后、左、右各有若干附属房间。与神庙A相比,最明显的变化在于侧室通向神殿的入口增多,神庙C甚至可经由两侧的房间直通神殿,这种布局的变化可能是为僧侣管理神庙提供便利。庙区内还建有一座拥有双层围墙的广场和一个三面被柱廊与建筑环绕的庭院,用于容纳大量参加仪式的人员。

神庙与广场之间是宫殿F,其平面为正方形,面积大约3000平方米,居于中央的主殿近1000平方米,非常宽敞,四周是对外开放的柱廊和若干房间。宫殿F一般被认为是集会、议事的场所,也就是乌鲁克晚期泥板文献中提到的“古恩纳”(gú-en-na),直译为“至高权力者聚集”。据记载,“古恩纳”为开放的大厅,摆放着王座与神像。国王同长老议事会和民众会在此议事,决策以神谕的形式传达给民众。宫殿F的位置和决策程序都表明,到乌鲁克晚期宗教成为重要的统治手段。埃安娜庙区出土的泥板文献中包含大量涉及税收、贸易、供赋的内容,说明此时的神庙还承担着重要的经济职能。

到乌鲁克末期,在埃安娜庙区西侧还新建了供奉天神安努的庙区。神庙建在一座顶面近1800平方米、高13米的台基上。神庙面积不足400平方米,是典型的三分式格局,因外墙涂有白色石灰,被称为“白庙”。台顶的剩余空间为集会广场。

在之后的捷姆迭特·那色时期(约公元前3100年—前2900年)和苏美尔早王朝时期(约公元前2900年—前2350年),“白庙”大台基、小神庙的设计得到进一步发展,成为宏伟、高耸的塔庙,各城邦纷纷建起几十米高的塔庙,形成了神庙城市的独特景观。早王朝晚期海法吉遗址的月神庙建在一座面积超过8000平方米的台基上,神庙面积不足800平方米,庙前是一个超过2000平方米的广场,周围是供祭司居住的庭院,外侧的围墙将塔庙区与居民区分隔开来,体现了宗教区域与世俗区域、祭司与民众的彻底分离。

值得注意的是,这一时期祭司的世俗权力却得到了加强。捷姆迭特·那色时期的乌鲁克遗址第3层出土的泥板中,作为大祭司的“恩”(en)首次出现,到了早王朝时期,“恩”已成为城邦的统治者,同时期的滚筒印章上还雕刻着“恩”处置战俘的情形,可见“恩”的权限已经从掌握神权、利用神权获取经济利益扩展至军事等更多世俗领域。在约公元前2000年—前1600年的古巴比伦时期,掌管世俗事务的国王和负责宗教事宜的祭司已经分离,但国王在颁布政令、法典之前仍要强调是神赋予自己权力,自己是“神虔诚的供奉者”,祭司群体在诸多领域依然有很强的影响力。不难看出,虽然社会权力在宗教和世俗领域之间不断摇摆、拉锯,但敬奉神明的传统始终不曾被摒弃,以宗教为中心的政治观念在两河流域历史进程中的深刻影响可见一斑。

在中国文明形成过程中,同样出现了在规模和功能多样性上可与两河流域城市相提并论的都邑性遗址。例如:距今5300年前后形成的浙江余杭良渚古城和距今4300年左右的陕西神木石峁古城。二者均为外城、内城和高台基三重结构。关于高台基区域的功能,有宫殿和神庙两种不同的认识。两河流域城市中宗教性区域和建筑的核心地位,对于辨识中国早期都邑的宗教建筑颇有启示。距今3800年左右,各地都邑纷纷衰落,中原地区异军突起,地处伊洛盆地的二里头遗址出现了网格道路体系和居中的方正的宫城,成为中国古代都城建制的典范。这是否体现了世俗权力对宗教权力的取代,是值得深思的问题。

《光明日报》( 2021年01月04日 14版)

宣讲进行时丨尊龙凯时学习贯彻党...04-02

宣讲进行时丨尊龙凯时学习贯彻党...04-02 孙正聿教授著作荣获“五个一工程...04-02

孙正聿教授著作荣获“五个一工程...04-02 尊龙凯时省乡村振兴高校联盟成立 尊龙凯时...03-31

尊龙凯时省乡村振兴高校联盟成立 尊龙凯时...03-31 尊龙凯时召开2023年财经工作会议03-31

尊龙凯时召开2023年财经工作会议03-31 尊龙凯时召开2023年全面从严治党...03-30

尊龙凯时召开2023年全面从严治党...03-30 张希会见湖南省教育厅党组书记、...03-30

张希会见湖南省教育厅党组书记、...03-30 喜报!尊龙凯时中日联谊医院心内...03-29

喜报!尊龙凯时中日联谊医院心内...03-29 姜治莹、张希会见东北师范尊龙凯时党...03-28

姜治莹、张希会见东北师范尊龙凯时党...03-28